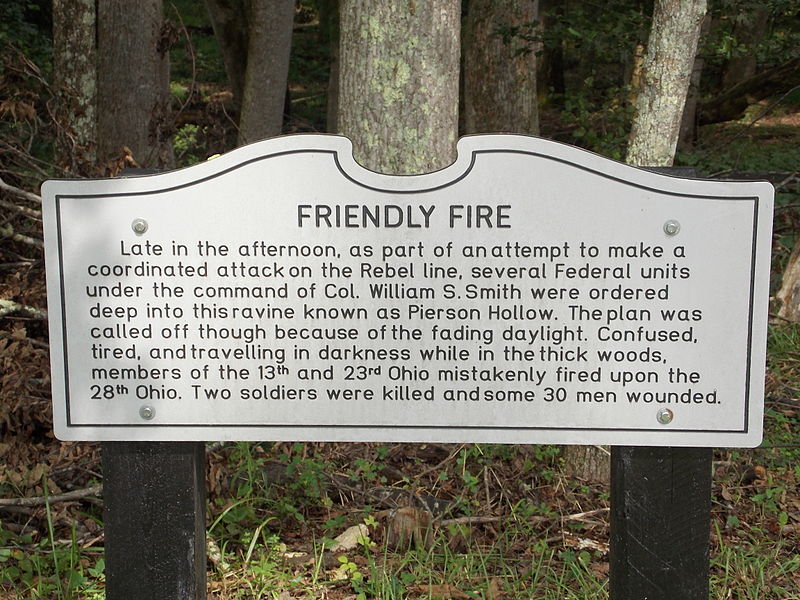

‘촌철살인’, 또는 ‘싸우지 않고 이긴다’는 표현처럼 우리는 물리력을 쓰지 않고 말로써 상대방을 꼼짝 못하게 제압하는 것을 높게 평가합니다. 그래서 상대가 제기한 프레임 공격을 단박에 ‘웃음거리’로 만들어 버리는 유머는 매우 강력하고 매력적인 대응 방식으로 여겨집니다. 얼마 전 여당 대변인의 SNS메시지로 인한 ‘오빠’ 논란(관련기사)은 프레임에 대한 분석 없이 유머로 대응하다가 발생한 ‘오인사격(friendly fire)’ 사례라고 할 수 있습니다. 인지언어학자 조지 레이코프는 저서 <코끼리는 생각하지 마>에서, 프레임에 대한 공격은 포기하라고 주장합니다. 하나의 프레임은 자신의 세계관에 부합되는 다양한 언어들의 은유로 구성되기 때문에 그 표현들을 사용할 수록 프레임에 휘말리게 된다고 본 것입니다. 소셜미디어를 통한 프레이밍과 적극적인 대응이 동시에 늘고 있는 상황이므로, 여기서는 유머를 통한 프레임 대응 방식의 적절한 조건에 관해서 살펴 보겠습니다.

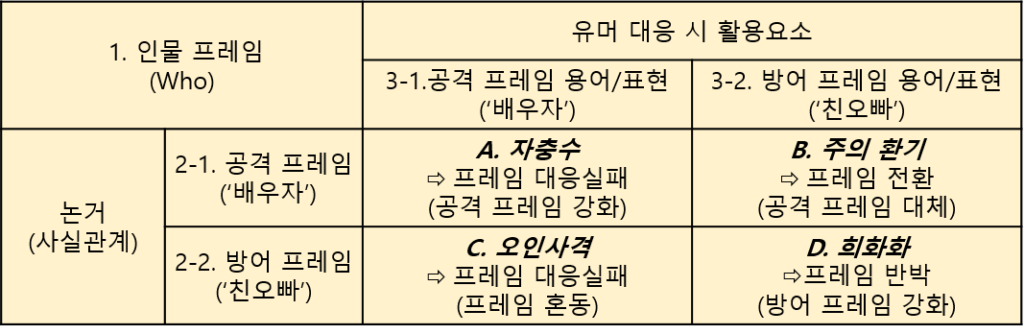

레이코프의 주장을 활용해 본다면, 특정한 프레임 공격에 대한 효과적인 대응방법은 첫째, 제기된 프레임을 공격하지 않고, 대체 프레임을 구축하고 활용하는 것입니다. 둘째, 특정 프레임에 대한 대응을 피하기 어렵다면, 같은 유형의 대안 프레임을 구축해서 활용하는 것입니다. 셋째, 대응 시 특정 프레임의 용어를 사용하지 않아야 합니다. 이러한 원칙을 유머 대응 상황에 대입해서 정리하면 다음의 표와 같습니다.

첫 번째 원칙은 무엇보다도 상대방의 프레임을 공격하지 말라는 것입니다. 제기된 ‘배우자’ 프레임에 대한 직접적인 반론을 펴는 것보다 무대응이 낫다고 봐야 합니다. 하지만 프레임이 공론화된 경우 해명할 의무 (accountability)를 안게 됩니다. 따라서 ‘인물 프레임'(1)이 제시된 상황이므로 사건, 정책 등 다른 유형의 프레임으로 전환하는 방안을 가장 우선적으로 고려해야 합니다. 둘째, 프레임에 대한 직접 대응이 불가피한 경우, 같은 종류의 대안 프레임을 구축해서 활용하는 것입니다. 즉, ‘친오빠’ 프레임(2-2)을 만들어 활용하는 것입니다. 셋째, 대응 시 최소한 ‘배우자’ 프레임과 관련된 표현들을(3-1) 사용하지 않는 것입니다. 특정 프레임에서 사용하는 논거, 용어, 은유 등을 고려하지 않고 단순히 해당 프레임 자체를 반박하거나 간접적으로 희화하는 시도는 오히려 상대 프레임에 휘말리기 쉽습니다. 일반적인 언론 취재 대응 지침에서도 취재원(interviewee) 스스로 자신에 관한 ‘혐의 또는 부정적인 표현‘을 직접 언급하지 않도록 권고하고 있습니다. 과거 미국 닉슨 대통령의 ‘나는 사기꾼이 아니다(I’m not a crook.)’라는 항변이 결국 부메랑이 되었다는 견해가 일반적입니다. 이번 SNS 논란에서는 ‘조롱’의 실제 대상을 놓고 내부 갈등이 일었습니다.

위의 표에서 프레임 공격에 대응하기 위해 해당 프레임의 용어나 표현을 활용하는 경우(3-1)는 사실 관계에 상관없이 ‘실패’로 분류됩니다. ‘배우자’ 프레임이 우세하거나 사실로 추정되는 상황에서 ‘배우자’와 관련된 표현을 사용하는 것은 ‘자충수'(A)입니다. 더 나은 선택지가 있는 상황에서 결과적으로 상대를 적극적으로 돕는 행동을 하는 것이기 때문입니다. 한편, ‘친오빠’ 프레임이 우세하거나 사실인 상황에서 ‘배우자’와 관련된 표현을 사용하는 것은 ‘오발사고’나 ‘오인사격'(C)에 해당합니다. 유리한 상황에서는 쟁점 속의 사실(fact)과 비슷한 사례(case)를 찾아내 연결시킴으로써 손쉽게 대안 프레임을 정당화할 수 있습니다. 그럼에도 잘못된 사례와 연결고리를 만든다면 오히려 상대 프레임을 강화시켜 주게 됩니다. 프레임의 힘과 복잡성을 간과하고 단순한 유머로 ‘퇴치’할 수 있다고 생각할 경우 실수가 발생하기 쉽습니다. 이번 여당 대변인의 SNS 메시지 논란이 바로 이러한 경우입니다.

반면에 대안 프레임을 구성하여 대응하는 경우(3-2)는 효과적이라고 할 수 있습니다. 공격 프레임(‘배우자’ 인식)이 우세한 상황에서 방어 프레임 용어(‘친오빠’)를 사용하는 경우 주의를 환기시킴으로써(B) ‘안전하게’ 프레임 전환을 꾀할 수 있습니다. 적어도 상대 프레임의 언어를 사용하지 않기 때문입니다. 또한 방어 프레임(‘친오빠’ 인식)이 우세한 경우 공격 프레임을 ‘희화화'(D)하여 ‘안전하게’ 반박할 수 있습니다. 이는 방어 프레임 용어(‘친오빠’관련)를 사용할 경우에 가능합니다. 사실 여당 대변인이 당초 떠올렸던 유머 대응는 이것이었다고 할 수 있습니다. 물론 해당 SNS의 메시지에는 자신의 ‘배우자’가 아닌 ‘친오빠’를 다뤘어야 했을 것입니다. 단순히 개인적인 기념일을 맞이해 떠오른 집안의 ‘오빠’를 활용했다면 전략적이지 않은 행동입니다.

프레임 공격 자체를 유머의 소재로 삼아서 가볍게 무시해 버릴 수 있다면 더할 나위가 없을 것입니다. 다만 그 유머가 성공적이기 위해서는 프레임의 논리와 언어를 넘어서서 새로운 프레임을 제시하거나, 적어도 제기된 프레임과 대비되는 사례나 표현을 사용해야 합니다. 이번 사안은 프레임에 대한 직접적인 반론이 아닌 단순한 희화화 목적이라도 프레임의 논거에 휘말릴 수 있음을 잘 보여줍니다. 결국, 프레임 또는 논거의 구조에 대한 검토없이 프레밍만 희화하려는 시도는 비전문가가 폭발물을 제거하려고 하는 것과 같습니다. 결국 ‘오발사고’로 이어지게 됩니다. 조직의 대변인이라면 자신의 언행으로 인해 ‘법적인 검토’를 고려하게 되기 이전에 좀더 전략적인 메시지를 내어 놓을 수 있어야 할 것입니다.

답글 남기기